24/02/28 10:00 投稿

「諸費用」って何?|マンション購入にまつわる素朴な疑問VOL.2

リノベーション・ゼミナール

多くの人にとって、大きな買い物となるマンション購入は初めての経験で分からないことだらけ。そこで、毎回キーワードをひとつピックアップし、知っておいたほうがいいこと、注意すべき点について分かりやすく解説します。

「リライフプラス vol.48」掲載

illustration:tatsuki oshimoto

edit:noriko sasaki

教えてくれた人 井出 武さん

諸費用って何?どのくらいかかる?

マンションを購入する際に発生する費用は、マンション自体の購入費はもちろん、それに付随してかかる諸費用があります。一般的に物件価格の1割程度を諸費用として用意しておくといいといわれているので、3000万円のマンションなら300万円、5000万円のマンションなら500万円が目安。

諸費用の内訳は、①登記費用、②印紙税、③住宅ローンの保証料、④住宅ローンの融資事務手数料、⑤修繕積立金、⑥不動産会社への手付金、⑦不動産会社への仲介手数料、⑧不動産取得税、⑨固定資産税・都市計画税、⑩火災保険料で、基本的にどれも値下げ交渉などはできません。

また、家具の購入費や引っ越し費用などは諸費用とは別に用意する必要があります。

諸費用の各項目について相場や計算方法をご紹介するので、これからマンションを購入したいと思っている方は、ぜひ参考にしてください。

1. 登記費用

不動産を売買したとき、不動産を相続したとき、不動産を贈与されたとき、離婚で財産分与するときなど、土地や建物の所有権が移行する際に行われる登記手続きを所有権移転登記といいます。

登記手続きには必要な書類が多く、正確かつ迅速に行うことが求められるので、司法書士に依頼するのが一般的で、その費用の相場は5万〜10万円。

なお、登記手続きは、特別な資格を持っていなくてもできるため、自分で行うことも可能です。ただ、必要書類の準備などに手間がかかったり、正確さが求められるので、司法書士に依頼するのがベター。

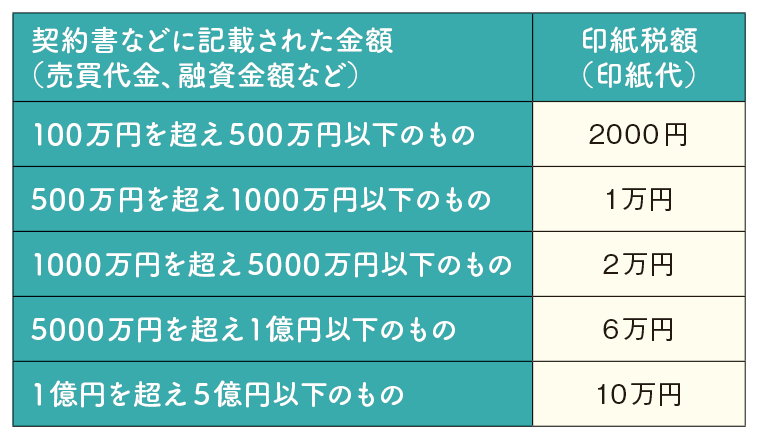

2. 印紙税

不動産売買契約書のような、課税文書に対してかかる税金。

印紙税法によって支払う税金の額が定められていて、支払わないと脱税になってしまいます。

収入印紙は郵便局や法務局、コンビニなどで購入できますが、コンビニでは200円の収入印紙のみしか販売していない場合もあるので、高額な収入印紙が必要な場合は郵便局や法務局を利用しましょう。

3. 住宅ローンの保証料

金融機関から住宅ローンを借りる際に、保証会社に保証人になってもらうための手数料。

万が一返済できなくなった場合のために、金融機関が指定する保証会社を利用することを融資条件としている金融機関がありますが、金融機関によって必要な場合と必要でない場合があります。

相場は借入金額の〜2.0%程度。

4. 住宅ローンの融資事務手数料

金融機関から住宅ローンを借りるときに発生する手数料。定率型と定額型があり、一般的に採用されているのは定率型です。

定率型の場合、融資額の2.2%(税込み)を手数料として設定している金融機関が多く、定額型の場合、3万~5万円を設定しているケースが主流。

融資事務手数料が安くても保証料がかかるケースがあるため、住宅ローンを選ぶ際は融資事務手数料と保証料の合計金額で比較することが重要です。

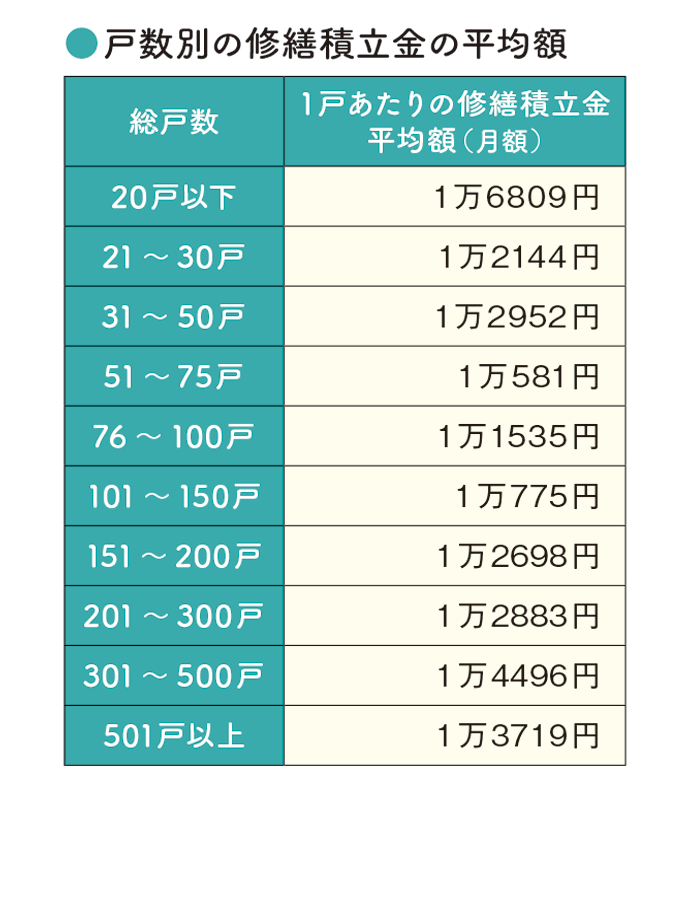

5. 修繕積立金

建物の壁や屋上、エントランスなど共用部分を維持・修繕するために定期的に行われる大規模修繕に備えて、毎月積み立てるのが修繕積立金。大規模修繕工事は、一般的には10~15 年に一度のサイクルで行われます。

戸数が少なく、築年数が古いマンションほど、修繕積立金は高くなる傾向に。

また、タワーマンションなどの超高層マンションは、外壁工事などの際に足場が組めず、特殊な工法で工事を行う必要があるため、期間も長期化することから修繕積立金が高くなります。

6. 不動産会社への手付金

不動産の売買契約を結ぶ際に、契約する意思を示すために購入金額の一部を支払うことがあり、これが手付金と呼ばれます。

気に入った物件があった場合、手付金を支払うことで、自分よりあとにその物件を気に入ったお客がいても、自分を第一優先にしてもらい、ほかのお客を排除することが可能に。

支払った手付金は、購入費の一部として清算されます。

手付金の相場は物件価格の5〜10%。その上限は宅地建物取引業法により定められていて、20%です。

ほとんどの契約で、手付金は売買代金に充当されます。

もし手付金を支払った買主の事情により、売買契約が流れた場合、不動産会社によっては支払った手付金が返金されないことも。

基本的に登記の準備が始まると契約履行の着手となるので、そのタイミングを過ぎてからの買主都合での破談はお金が返ってこないという認識を。逆に、手付金を支払ったのに不動産会社側の事情で契約不履行となった場合、手付金を倍額にして返金してもらうことができます。

これは宅地建物取引業法で定められていて、「手付倍返し」と呼ばれています。

7. 不動産会社への仲介手数料

仲介手数料は、契約が成立した際に不動産の仲介業者へ支払う報酬のこと。

なお、仲介手数料の支払いは、宅地建物取引業法で成功報酬型のみと定められているため、売買が成立しない限り仲介手数料の支払いは発生しません。

仲介手数料の上限額は売買価格の3%+6万円+消費税。仲介手数料の値下げ交渉は難しく、基本的には不動産会社から提示された金額を支払います。

ただし、売主と買主の両方の仲介を同じ不動産会社が行う場合、売主と買主の両方から仲介手数料を取ることができ、受け取る利益が大きくなるため、手数料の値引き交渉がしやすくなることも。

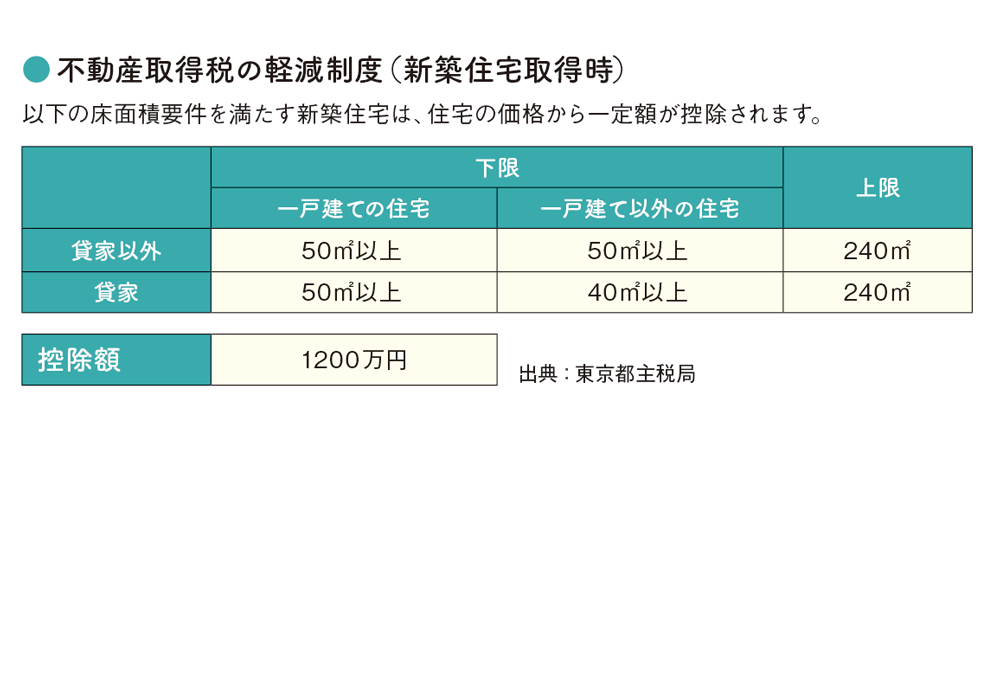

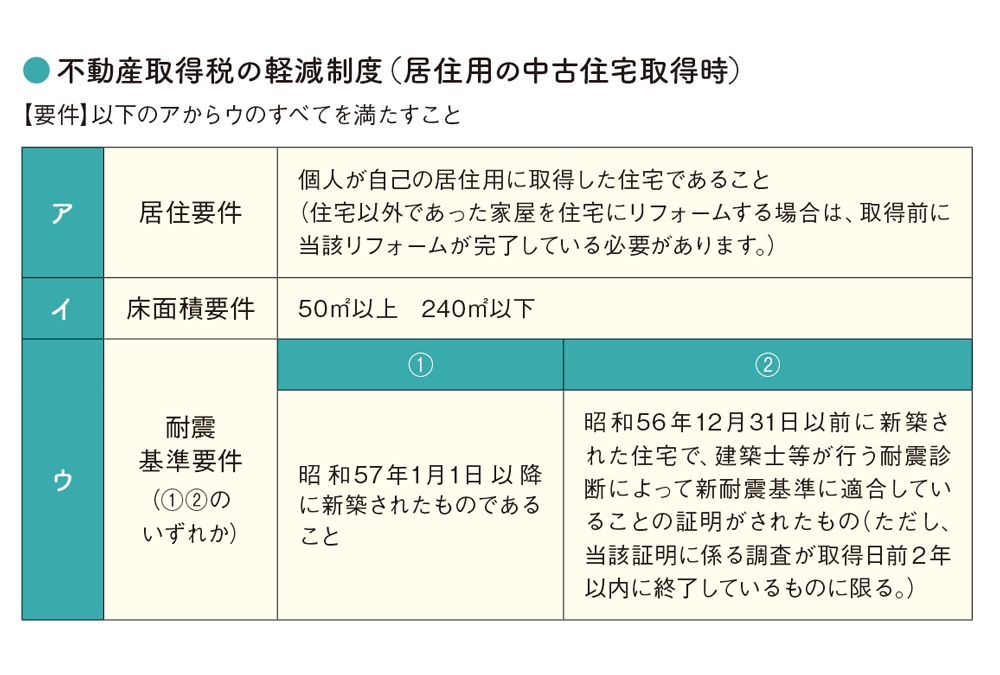

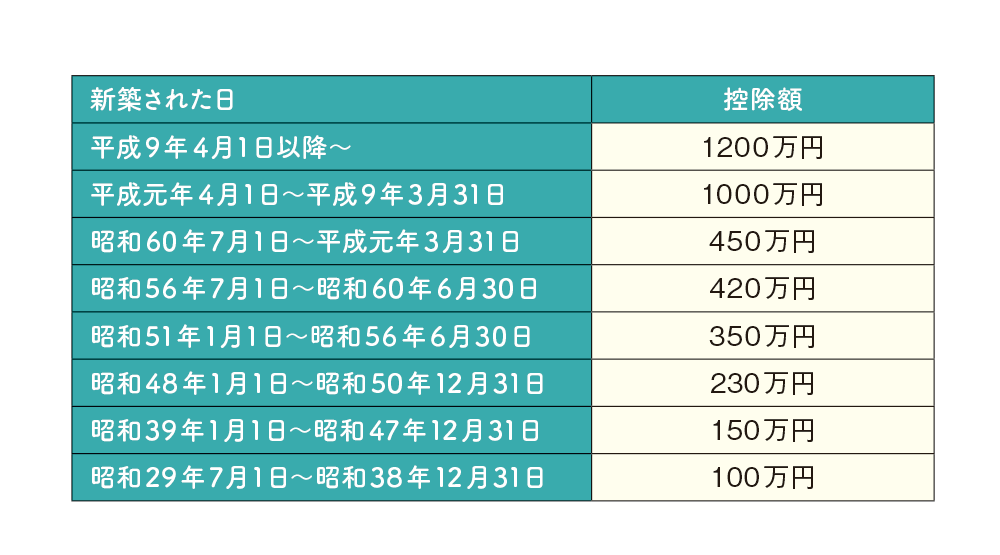

8. 不動産取得税

不動産取得税とは、住宅や土地を取得したときに発生する税金。

不動産が新築か中古か、有償か無償かは問わず、 取得した不動産すべてが不動産取得税の対象になります。

ただし、相続による取得の場合は非課税に。

取得した翌年の1月日を基準日として課税されるので、売主は12月31日までに売却して手放したい、逆に買主は1月2日以降に購入したい、となるケースも。

とはいえ、欲しい物件が見つかった場合は、時期にかかわらず買うのが◎。

不動産を取得したら、期限内に不動産の所在地を管轄している都道府県税事務所に申告しなければなりません。申告期限は20〜60日など都道府県によって異なるため、事前に確認しましょう。

出典:東京都主税局

9. 固定資産税・都市計画税

固定資産税とは土地や建物を所有している人に課せられる税金、都市計画税とは道路・公園・下水道の整備といった区画整理事業に使われる税金で、どちらも毎年払う税金です。

毎年1月1日時点でその土地や建物の所有者として登録されている人が課税の対象に。

固定資産税は各市町村が調査して定める固定資産税評価額によって決まり、地域や築年数、購入価格などの条件によって金額は変動します。

固定資産税 = 固定資産税課税標準額 (固定資産税評価額)× 税率(標準税率1.4%)で算出されます。

都市計画税は、固定資産税評価額に各市町村ごとに定められた標準税率をかけ合わせて算出され、各市町村によって標準税率の値は異なりますが、全国で定められている上限は0.3%です。

また、2017年に、2018年以降に新築された高さ60mを超える新築タワーマンションに関して、階数が1階上がるごとに税額が段階的に上がるよう税制改正が行われました。

なお、タワーマンション全体の税金額は改正前と変わらず、高階層は増税、低層階は減税になります。

10. 火災保険料

「IH 調理器だし、タバコも吸わないから我が家は火事とは無縁」と思う人もいるかもしれませんが、住宅ローンを組んで購入する場合、火災保険の加入は必須となります。

なぜなら、住宅ローンは建物を担保としてお金を借りているので、火事で建物がなくなる=担保がなくなる、から。

また、自宅からの出火ではなく隣や下の階の部屋から出火して損害を被る可能性もあります。

その場合、失火責任法という法律があり、他人の家の火事で自分の建物や家財に損害が生じても、その相手に故意や重大な過失がなければ損害賠償を請求することはできず、自分が加入している保険で対応しなければなりません。

他人の家からの出火による損害に備えるためにも、火災保険には加入しておいたほうがいいでしょう。

火災保険の保険料は、建物の構造、専有面積の広さ、補償範囲、補償内容、加入する保険会社によって異なります。

「マンション購入にまつわる素朴な疑問」その他の記事

■「マイソク」って何?|VOL.1■「諸費用」って何?|VOL.2

■定期借地権付きマンションって何?|VOL.3

■低層、タワマン、大規模、団地。マンションの種類によるメリット&デメリットは?|VOL.4

■管理組合と管理会社。何がどう違うの?|VOL.5

■マンションの「老朽化問題」今後どうなる?|最終回

専任のアドバイザーに相談してみよう

あなたに最適なリノベ会社を無料でご紹介いたします。

関連するリノベーションを知る記事

人気のリノベーション事例